von Tobias Werny

Der plötzliche Ruck in der Rute verrät es, diesmal war der Angeltag nicht umsonst. Auch die eben noch da gewesenen Gedanken, ob denn der Köder heute der richtige ist, ob die Farbe stimmt, ob an dieser Stelle sich überhaupt Fisch aufhält, sind mit dem Wasser auf der sich straffenden Sehne zerstäubt. Ganz deutlich spürt man die zähen Schläge, das beharrliche Schütteln am anderen Ende, dem man sich gern entgegenstellt.Wenn alles gut läuft, kann man dann, nach Minuten der Konzentration und der Anspannung, den Fisch vor sich sehen und bestenfalls auch landen. Dass er ins Wasser zurück soll, ist schon klar, dennoch will man sich natürlich eine Erinnerung behalten. Dazu hat man, dann einen Fotoapparat dabei mit dem man den Fisch und am besten sich gleich auch noch mit ablichten will.

Doch hier fängt eine Herausforderung an, die wir alle sicherlich kennen: Die Fotos! Wer hat sich nicht schon im Nachhinein geärgert, als er voller Erwartung zum Fotoladen ging, um die Aufnahmen des letzten guten Hechtes abzuholen und dann verschwommene, verwackelte, unscharfe oder abgeschnittene Bilder in Empfang nehmen musste.

Ein Teil der beim Fotografieren auftretenden Fehler, möchte ich hier ansprechen und Vorschläge machen diese abzulegen, wobei ich versuche sowohl auf analoge, wie digitale Kameras und Fotos einzugehen.

Grundsätzliches

Der erste Fehler, den man machen kann, ist, nur ein Foto zu machen. Je nach verwendetem Filmmaterial (hierauf gehe ich später noch ein) liegt der Preis pro Bild – Film und Entwicklung/Abzug – etwa zwischen 0,1 und 0,5 Cent und bei Digi-Cams kommt zum Abzug nur der Energieverbrauch hinzu. Ein Betrag, bei dem man mehr als einmal Fluchen kann, wenn hinterher kein vernünftiges Bild dabei ist. Also sollte man sich schon vorher darüber Gedanken machen, für welchen Fisch man wie viele Aufnahmen veranschlagt. Dabei muss nicht nur die Größe oder das Gewicht ausschlaggebend sein, sondern auch die Umstände unter denen der Fang zustande gekommen ist, können das Kriterium sein.Ein zweiter Punkt ist die Situation aus der man heraus fotografiert. Wenn man noch ganz im Adrenalinrausch des Fanges, alleine, evtl auch mit nur einer Hand den Fotoapparat aus der Tasche kramt und den Fisch in der anderen Hand ablichten will, dann kann man davon ausgehen, dass die Quote schlechter Bilder sehr hoch ist. Deshalb habe ich, gerade wenn ich alleine bin, einen Karpfensack (idealerweise 130m längste Seite) dabei. Darin kann ich den Hecht prima kurze Zeit hältern, der Hecht und ich beruhigen uns und ich kann mir Gedanken über eine günstige Fotoposition machen.

Licht

Jedes gute Bild lebt von der Dynamik des Lichtes in ihm, denn nur durch die richtige Belichtung kommen die einzelnen Farben und somit alle Details zur Geltung. Leider ist ein häufig zu beobachtendes Problem, eben diese Belichtung des Bildes. Hieran haben auch die neueren Kameras mit Belichtungsautomatik nicht viel geändert. Das kommt daher, dass die Situationen in denen Fangfotos gemacht werden (früh Morgens, der Übergang zum Abend, bedeckter Himmel im Herbst, etc.), oft sehr extreme Fotosituationen sind und zudem die Motive der (Hecht-) Angler der Belichtungsautomatik nicht entgegenkommen (2/3 Himmel zu 1/3 Horizont und daher starke Kontraste, extremes Querformat des Hechtes, etc). Normalerweise erfolgt die Belichtungsmessung mittels einer horizontalen und einer vertikalen Linie von Sensoren, sowohl bei den digitalen, als auch bei den analogen Modellen. Diese ist gut bei normalen bis guten Lichtverhältnissen (tagsüber, Sonnenschein), versagt jedoch zusehends, je diesiger die Lichtverhältnisse werden. Dies führt dazu, dass man einen zu hellen Hintergrund und einen zu dunklen Vordergrund auf dem Foto hat. Besonders auffällig wird das ganze dann, wenn man aus den Farbfotos Schwarz-Weiß-Fotos macht. (siehe Andvari, S-W-Kopien, etc.) Dann ist Aufgrund dieses hohen Kontrastes fast nichts mehr von Fang und Fänger zu erkennen, weil diese zu einem dunklen Haufen verschwimmen. Abhilfe ist hier schwierig, da man den Hechten in den seltensten Fällen beibringen kann, zu fotografisch besseren Zeitpunkten zu beißen. Man kann dem Effekt jedoch mit einigen Tricks entgegen wirken.Versucht man zum Beispiel einen gleichmäßigeren – besonders im Hinblick auf die Helligkeit gleichmäßigeren – Hintergrund mit weniger Kontrast zu bekommen, ist es einfacher ein homogen belichtetes Foto zu schießen. Besonders auf reflektierendes Wasser, bedeckten Himmel als sehr helle und Wald und Wiesen als sehr dunkle Flächen ist hierbei zu achten. Prinzipiell sollte die Sonne im Rücken des Fotografierenden stehen, gerade auch bei bedecktem Himmel, da die Wolken das Licht sehr stark streuen und eine sehr helle Fläche erzeugen.

Mit Vorsicht ist ein eingebauter, automatischen Blitz zu behandeln, da dieser den Effekt umdrehen kann und die nahen Objekte, also Fisch und Angler, zu hell und den Hintergrund zu dunkel werden lässt. Dies kann man abmildern, indem man den Angler und den Fisch etwas weiter (je nach Reichweite des Blitzes und Zoom-Fähigkeit der Kamera) von der Kamera positioniert und auch den Abstand zum Hintergrund verringert indem man sich bspw. vor einen Hügel oder etwas ähnliches stellt.

Ein weiterer Trick mit dem man diesen, „dunklen“ Momenten begegnen kann ist dass Filmmaterial selbst, bzw. bei den Digi-Cams die ISO-Emulation. ISO ist der Wert für die Lichtempfindlichkeit eines Films. Je höher die ISO-Zahl desto lichtempfindlicher ist der Film, wobei gleichzeitig die Körnigkeit zunimmt. Das bedeutet, dass man mit einem Film mit höherer ISO-Zahl zwar in dunklerer Umgebung fotografieren kann, aber auf dem Foto später eine gröbere Struktur zu sehen ist, was sich besonders dann bemerkbar macht, wenn man ein Bild vergrößern lassen will. Normalerweise werden Standard-Farb/Diafilme mit ISO 100-200 verkauft, ich benutze aber ab Herbst lieber einen ISO 400 Film, weil dieser bereits deutliche größere Spielräume bei der Belichtung aufweist, aber dennoch ganz passable Bilder liefert. Wie es sich im einzelnen mit den ISO-Zahlen einer Digi-Cam verhält kann ich nicht so genau beurteilen, das kann man aber im Handbuch erfahren und schon mal vorher ausprobieren.

Fototechnik

Der zusätzliche Belichtungsspielraum, den uns eine größere ISO-Zahl gibt, ist notwendig, um scharfe Aufnahmen machen zu können, also keine auf denen Bewegungsunschärfe zu sehen ist. Wichtig ist hierbei der Wert der Belichtungszeit/Verschlusszeit, der in Sekunden (1/125sec., 1/90sec., etc. ) angegeben wird. Wenn eure Kamera diesen Wert anzeigt – automatische analoge Spiegelreflexkameras tun dies, wenn man nicht das Standardprogram ausgewählt hat, digitale kann man im allgemeinen auch dazu „überreden“ – könnt ihr davon ausgehen, dass jeder Wert unter 1/90sec. (also 1/125sec., 1/180sec., usw.) ohne Stativ zu einem unverwackelten Bild führt, weil man nicht in der Lage ist sich schneller als diese Verschlusszeit zu bewegen (Wenn man `s nicht darauf anlegt!).Eine andere Größe in der Fotosprache ist die Blende. Ihre Einstellung bestimmt den Bereich der Schärfentiefe/Tiefenschärfe (so ganz ist man sich da nicht einig). Jedenfalls wird mit ihr der Bereich (in die Tiefe) auf einem Bild festgelegt, der „scharf“ abgebildet wird. Die Werte für die Blendeneinstellung gehen von 1,4 bis 32. Unter „normalen“ Bedingungen liegen sie zwischen 5,6 und 9,5. Wichtig ist, je größer diese Zahl, umso größer (länger) ist der Bereich auf dem Foto, der scharf abgebildet wird. Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: Wenn ich mit dem Hecht in Position stehe oder hocke und direkt hinter mir ein Busch, Baum oder was auch immer ist, kann es sein, dass eine zu große Blendenzahl nicht nur mich und den Fisch scharf auf dem Foto aussehen lässt, sondern auch eben diesen Gegenstand hinter mir. Das ist zwar nicht schlimm, verändert aber die optische Wirkung des Bildes, dahingehend, dass nicht mehr nur Fang und Fänger interessant erscheinen, sondern auch noch Teile drumherum, weil das menschliche Auge an allem interessiert ist, das es zu erkennen glaubt, das also irgendwie deutlich, scharf ist. So kann es sein, dass der Hecht zwar ganz nett ist, aber die Rinde auf dem Baum hinter uns den Blick des Betrachters irgendwie doch mehr anzieht. Hier geht es jedoch schon in tiefe Details der Bildgestaltung, wem das zu viel oder zu aufwendig ist, der möge den Fokus der Kamera überlassen, das können sie mittlerweile sehr gut.

Andersherum verhält es sich, will man Makroaufnahmen machen, also Details wie etwa den Kopf des Hechtes oder den Kunstköder und das Maul zusammen fotografieren. Hier kann die Blendenzahl eigentlich nicht groß genug sein, da meist alles auf dem Bild scharf sein sollte. Leider gibt es dabei das Problem, das sich die Blendenzahl und die Verschlusszeit umgekehrt bedingen. Das heißt, je mehr ich die Blendenzahl erhöhe, um Schärfe ins Bild zu bringen, um so länger muss die Belichtungszeit werden, damit das Bild noch ausreichend ausgeleuchtet ist und umso schwieriger wird es „aus der Hand“ ein scharfes Foto zu machen. Deshalb ist es in der Praxis oft so, dass man nur im hellsten Sonnenschein einen „scharfen“ Hechtkopf mit einer Blendenzahl 16 fotografieren kann, ohne ein verwackeltes Bild zu bekommen. Bei Digitalkameras ist es schwierig diesen Prozess genau zu beurteilen und zu kontrollieren, da eigentlich alle intern über die Software an den Bildern „herumpfuschen“ (Gamma-Korrektur), um ein passables Ergebnis zu erzielen. Auf einem 9x13 Standardabzug ist dies nicht erkennbar, teilweise aber im Format A4 oder A3.

Bildaufbau - Grundlagen

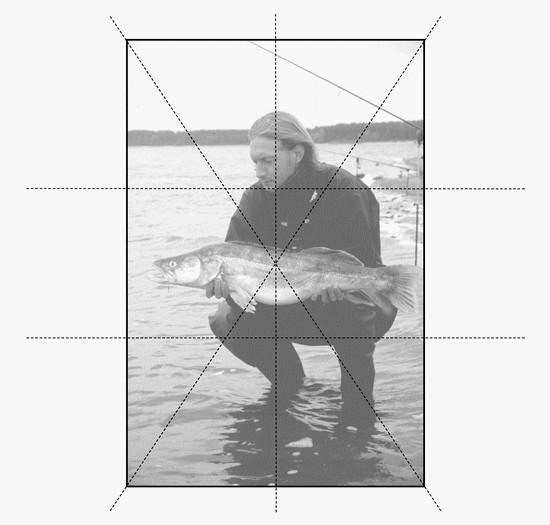

Inwieweit Licht die Wirkung eines Bildes bestimmt, habe ich bereits angesprochen und hauptsächlich ist auch diese gute Belichtung das A und O eines Fotos. Wenn ich aufgrund einer schlechten/falschen Belichtung nicht richtig erkenne, was auf dem Bild abgebildet sein soll, dann nützt auch alle kreative Gestaltung des Bildes nichts mehr. Wenn man aber sicher mit Belichtung, Schärfe etc. umzugehen weiß, dann können gerade Gedanken über Bildwirkungen oder den Aufbau des Bildes dazu führen, dass man eben doch ein besonderes Foto bekommt.Als erstes Gestaltungsmerkmal bietet (fast) jeder Fotoapparat eine grundlegende Einstellung an, die sehr einfach zu bedienen ist. Die Wahltaste hierfür ist die Kamera selbst. Man kann sie nämlich drehen! Es ist immer die erste Entscheidung, die man für ein Foto treffen sollte, ob es hoch- oder querformatig sein soll. Und längst nicht immer ist die weit verbreitete Querformat-Variante die beste. Aber eben weil viele Fotos im Querformat gemacht werden ist es anders herum recht leicht ein „besonderes“, auffälligeres Foto von einem Fisch zu machen, in dem man die Kamera um 90 Grad dreht. Eigentlich kennt ja auch jeder die hochformatigen Versionen von Fangfotos. Egal ob Blinker, Fisch&Fang, Rute&Rolle oder welches Magazin auch immer, alle brauchen sie für die Titelseite ein Foto im Hochformat. Ob allerdings ein Bild hoch- oder querformatig besser aussieht, lässt sich pauschal nicht sagen, hierzu trägt auch maßgeblich die restliche Bildgestaltung bei, also wie man Fisch und Angler wo im Bild platziert und was sonst noch auf dem Foto zu sehen ist. Hierzu kann es hilfreich sein, sich das spätere Bild mit einigen Hilfslinien vorzustellen. Diese bestimmen maßgeblich die ästhetische Wirkung eines Bildes, also den Eindruck, den ein Foto auf den Betrachter macht.

Zunächst einmal kann man sich die Diagonalen denken, die einen zur Mitte des Bildes führen. Die meisten Fangfotos, die man zu sehen bekommt, zeigen mehr oder weniger genau in der Mitte den Fisch und/oder den Fänger je nach dem, wie gut der Fotografierende diese zentrieren konnte. Das ist erst einmal einleuchtend, denn eben diese sollen ja auf dem Foto gezeigt werden. Doch hier kann ein weiteres Problem beginnen.

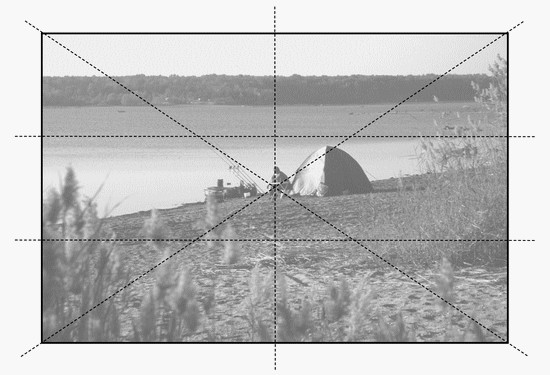

gedankliches Raster der Bildeinteilung, querformat

Als weitere Hilfslinien dienen zwei waagerechte und eine senkrechte Linie. Die waagerechten dritteln das Bild, die senkrechte halbiert es. Alle möglichen gestalterischen Kombinationen, die diese Linien beinhalten durchzuspielen würde wenig Sinn machen und auch etwas zu weit gehen. Prinzipiell kann man aber sagen, dass alle neuen Sektoren und alle Kreuzungspunkte optisch auffällige und auffallende Bereiche auf einem Foto sind. So kann es zum Beispiel reizvoll sein, einen Angler mit Fisch nur in die Linke oder rechte Hälfte eines Bildes (Querformat) zu setzen, wenn man dafür in der jeweils anderen zum Beispiel noch das Gewässer in schöner Landschaft oder (für Materialfetischisten) die Ruten, Zelt, Boot oder sonstiges Equipment sieht.

gedankliches Raster der Bildeinteilung, hochformat

Vermeiden sollte man im Allgemeinen, allzu Störendes mit auf dem Foto zu haben. Gerade bei Farbaufnahmen läuft man schnell Gefahr irgend ein buntes Stück Plastiktüte, Unrat am Ufer, ein rotes Auto im Hintergrund oder Ähnliches auf dem Foto zu haben. Es ist immer wieder erstaunlich, wie gern sich doch der Blick diesem eigentlich bedeutungslosen, aber optisch so herausstechenden Detail zuwendet und von dem eigentlichen Bildgegenstand abschweift. Wer sich richtig viel Mühe machen will, überlegt sich schließlich nicht nur, wie er Fang und Fänger ablichtet, sondern im Grunde scannt er spätestens im Sucher jedes Detail und fragt sich ob es wichtig (ästhetisch oder inhaltlich) ist oder nichtssagend und weggelassen werden kann.

Abzüge – die eigentlichen Präparate

Zum Schluss möchte ich noch etwas zu der Verwendung der Fotos sagen. Die Meisten werden sicherlich ihre Fotos (Papierabzüge) zu Hause aufbewahren und gelegentlich Freunden zeigen. Manche sind daran interessiert die Fotos auch für Artikel zu verwenden bzw. sie sogar an Zeitschriften zu verkaufen und als drittes bestünde ja auch noch die Möglichkeit, sich das ein oder andere besonders gelungene Fangfoto als Poster in die Hobbyecke zu hängen oder dem DHC für seine Messeauftritte zu spendieren. Diese drei Bereiche beschreiben sehr unterschiedliche Anforderungen, die an die Qualität eines Fotos gestellt werden.Für einfache Papierabzüge bis ca. 10x15 cm reichen normale Farbfilme in ISO 100, 200, 400 oder auch mal 800 aus. Selbst für gelegentliche Abzüge bis 20x30 cm (DIN/A 4) taugen sie noch. Eine Digitalkamera ab 2-3 Megapixel sollte, bei guter Optik, für diese Zwecke ebenfalls gerüstet sein. Wichtig hierbei, lieber ein paar Pixel weniger, wenn dafür die Optik hochwertiger ist. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Optiken der „althergebrachten“ Kameraproduzenten (Canon, Minolta, Pentax) besser sind, als etwa die von Sony, Medion oder Samsung. Jedoch ist die Qualität der Optik immer eine Preisfrage. Abzüge in den Standardformaten kann man heute eigentlich problemlos in jedem Fotoladen und in allen Drogerien und größeren Kaufhäusern machen lassen.

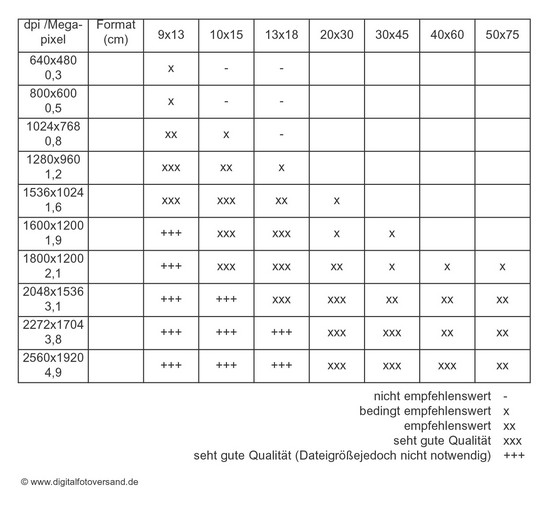

Wenn man öfter Artikel schreibt zu denen man auch eigene Fotos verwenden will, wenn man evtl. auch mal einen Vortrag halten möchte oder Bilder für Zeitschriften macht, dann sollte man jedoch schon einige Gedanken mehr an die Fotoausrüstung verschwenden. Dia-Filme sind dann von Vorteil, weil sie leichter und mit besseren Ergebnissen zu digitalisieren sind, weil sie direkt bei Dia-Vorträgen zum Einsatz kommen können und nicht zuletzt, weil sie einen besseren Farbumfang besitzen, also prinzipiell die schöneren Fotos machen. Empfehlen kann ich die Fuji-Filme Sensia und Provia, die zwar mit die teuersten sind, sich aber in sofern lohnen, als dass man „wenn es drauf ankommt“, einen wirklich guten Film zur Hand hat. Kodak liefert jedoch mittlerweile auch ganz gute Filme. Auch dieser Faktor ist jedoch ab einem gewissen Grad Geschmackssache und muss somit im Zweifelsfall erprobt werden. Mittels eines guten Scanners ist es kein Problem von einem Kleinbild-Dia Abzüge (Fotodrucke) bis DIN/A 3 und größer zu bekommen. Eine Digicam muss hierfür schon mindestens 6-8 Megapixel liefern, besser mehr. Nicht nur um möglicherweise großformatige Ausdrucke zu erhalten, auch um beispielsweise bei einer Präsentation, mittels Beamer noch ansehnliche Bilder zu liefern. Zur Überprüfung der Maße habe ich immer folgende Tabelle zu Rate gezogen.

Tabelle Druckformate und erforderliche Megapixel

Das ideale Foto

Das wird es nicht geben, auch wenn schon sehr viele in sehr vielen Bereichen versucht haben, es auf Papier zu bannen. Es sollte auch nicht Anliegen dieses Artikels sein aus allen DHC`lern perfekte Fotografen zu machen, zumal man ja auch eher selten in den Genuss kommt sich selbst zu fotografieren. Aber ein paar Anregungen kann der eine oder die andere evtl. daraus ziehen. Vielleicht ist auch einiges angesprochen, was man immer schon mal ändern wollte, was einem immer schon aufgefallen ist. Ich ertappe mich selbst oft dabei, von einem Hecht dann doch nur mal schnell ein Foto zu machen und ärgere mich dann hinterher dass es nicht zwei oder drei wurden, dass ich dies übersehen oder dass ich jenes nicht bedacht habe. Auch sollte man bei aller Detailtreue niemals den Fisch und sein Wohlergehen aus dem Auge verlieren, denn kein Foto ist es wert, dass der Fisch den es zeigt darunter zu leiden hat, dass man sich erst einmal Gedanken darüber macht, wie man ihn denn nun fotografieren will.Dennoch kann man sich über die einzige vorzeigbare Erinnerung eines Fanges, den einen oder anderen Gedanken machen, um sie ein Stück weit zu optimieren. In diesem Sinne, viel Fotomaterial!